Lalla Essaydi : déjouer l’orientalisme et sublimer l’identité féminine #

Parcours d’une vie cosmopolite : du Maroc à New York #

Née en 1956 à Marrakech, Lalla Essaydi grandit dans une famille musulmane traditionnelle. Son histoire personnelle, marquée par des allers-retours constants entre continents et cultures, façonne profondément sa démarche. Dès son adolescence à Paris en 1972, elle s’ouvre à l’effervescence artistique européenne, avant de retourner au Maroc, puis de s’installer en Arabie saoudite pour y élever ses enfants. Le début des années 1990 la voit renouer avec la capitale française en intégrant l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

À partir de 1996, Boston devient une étape décisive : elle y obtient en 1999 un Bachelor of Fine Arts à l’Université Tufts, puis un Master en beaux-arts en 2003 à la School of the Museum of Fine Arts. Ce cheminement, entre l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Amérique, nourrit un regard critique sur les sociétés traversées, autant que sur sa propre mémoire d’exilée.

- En 2023, Lalla Essaydi vit et travaille principalement à New York, tout en entretenant un lien vivant avec Marrakech.

- Ses expériences dans des contextes aussi distincts que ceux de Casablanca, Riyad, Paris et Boston infusent chaque série photographique d’une résonance infiniment interculturelle.

- Elle cite régulièrement comme sources d’inspiration l’architecture islamique du Maroc, la mosaïque, les rituels du hammam et la calligraphie de henné.

Les œuvres de Lalla Essaydi, dont la série Les Femmes du Maroc initiée en 2005, s’ancrent ainsi dans un va-et-vient constant entre héritages familiaux et aspirations universelles. À notre sens, cette biographie aux multiples ancrages fait d’elle l’une des voix les plus audacieuses pour réinterroger les dualités entre Orient et Occident.

Photographie et mise en scène : déconstruire les fantasmes orientalisants #

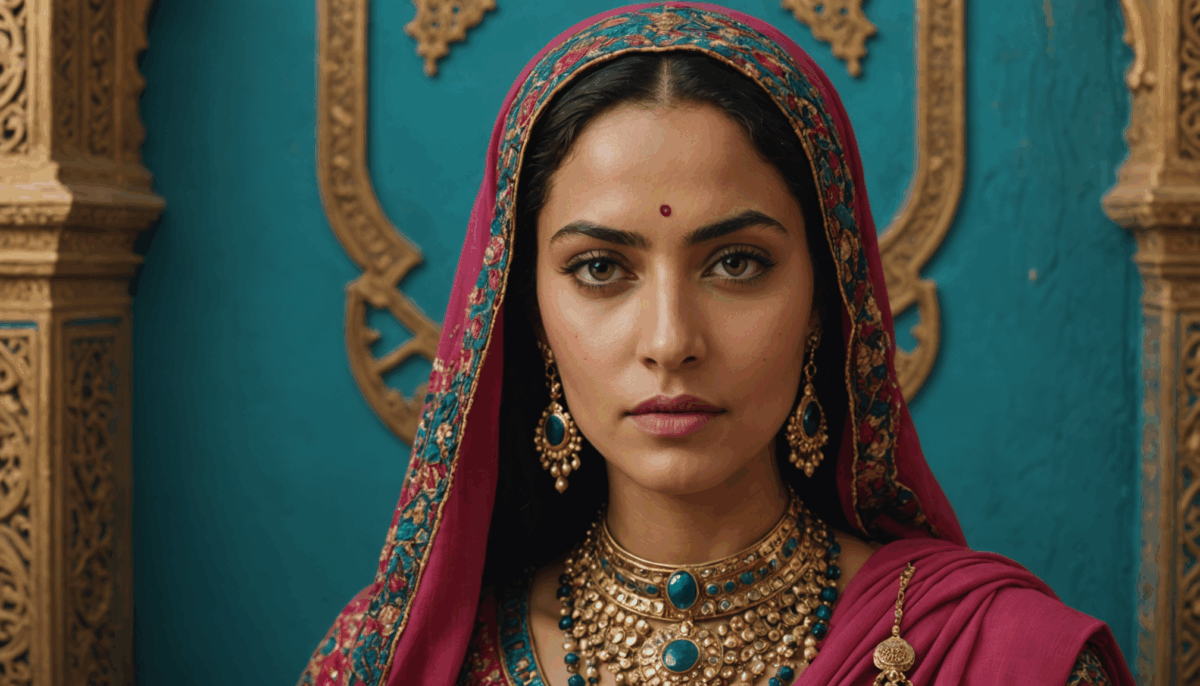

La photographie constitue le langage de prédilection de Lalla Essaydi. Inspirée par les représentations de femmes dévoilées signées Jean-Léon Gérôme ou Eugène Delacroix, elle choisit de déconstruire – puis de détourner – leurs codes visuels. Loin du simple pastiche, elle orchestre de véritables « mises en scène » où chaque détail – costumes, postures, regards, motifs – devient vecteur d’un message politique et esthétique.

- Sa série Harem (2009) met en lumière des femmes enveloppées dans des étoffes blanches calligraphiées, photographiées dans des palais marocains historiques à Marrakech et Casablanca.

- Dans Les Femmes du Maroc, elle reprend la pose de l’odalisque, popularisée au XIXe siècle par l’orientalisme pictural, mais substitue à la nudité et l’oisiveté une dignité et une autonomie physique manifeste.

- Le choix d’un décor surchargé de motifs géométriques et d’inscriptions berbères accentue la densité sémantique de chaque cliché.

Lalla Essaydi renverse ainsi la logique du « male gaze » occidental, donnant à voir des femmes actrices de leur image. Notre analyse révèle que ses compositions photographiques questionnent le double regard : celui porté depuis l’Occident colonial et celui, plus intériorisé, que certaines sociétés arabes imposent à leurs femmes. Les récits intimes y gagnent en profondeur et refusent toute lecture univoque, rendant hommage à la complexité des identités arabes et féminines.

Le corps calligraphié : une écriture autobiographique et revendicative #

La calligraphie est, chez Lalla Essaydi, plus qu’un ornement. Véritable fil rouge de son œuvre, elle transcende la simple décoration pour investir la sphère de la contestation. Les textes qu’elle trace à la main, à même la peau de ses modèles ou sur les tissus drapant leur corps, relèvent de la calligraphie arabe traditionnelle – un art longtemps réservé aux figures masculines dans l’Islam classique.

Le recours à l’écriture permet à l’artiste de déployer un récit autobiographique fragmenté, composé d’extraits de lettres, de pensées, de confidences dissimulées. Les mots, écrits à l’encre de henné (teinte associée à la féminité rituelle au Maroc), forment une seconde peau et transforment littéralement le corps féminin en support textuel. L’acte d’écriture devient ici un manifeste, une mise en scène de la parole confisquée, dont chaque lettre trace les contours d’une prise de parole collective.

- La série Les Femmes du Maroc illustre cette réappropriation de l’écriture comme arme de revendication, où la confusion volontaire entre ornement, texte et identité déstabilise le spectateur.

- La calligraphie, loin d’être décorative, s’affirme comme une résistance à l’effacement et à l’exotisation du corps féminin par l’Occident et par la tradition.

Nous considérons ce choix artistique comme une tentative de déplacer le débat sur la représentation : la calligraphie, indéchiffrable pour de nombreux observateurs occidentaux, protège l’intimité du message tout en rappelant la multiplicité des voix féminines arabes. Le corps écrit n’est alors ni objet ni simple signifiant, mais bien le lieu d’un affrontement entre mémoire, transmission et émancipation.

Hybridité culturelle et zones de tension : entre mémoire collective et expression individuelle #

Le travail visuel de Lalla Essaydi repose sur une tension permanente entre traditions et modernité, héritages et singularité. Son art, traversé par l’hybridité culturelle, met en scène des motifs issus de l’architecture arabo-musulmane (mosaïques, zelliges), les rituels initiatiques du Maroc traditionnel, et les schémas narratifs occidentaux découverts au gré de ses exils.

- La présence de carreaux de faïence, de portes en bois ciselé et de décors architecturaux emblématiques de Marrakech, situe son œuvre à la croisée des mondes entre Moyen-Orient et Méditerranée.

- Ses mises en scène sont nourries à la fois par la mémoire collective – l’expérience du harem, l’éducation dans un environnement genré – et par des réminiscences très personnelles, comme l’évocation du hammam familial.

- La déclaration publique de Lalla Essaydi, selon laquelle « il serait impossible de créer de telles œuvres dans ma terre d’origine », met en perspective la censure et l’autocensure auxquelles font face les artistes féministes au Maroc et en Arabie saoudite.

La zone de tension entre les espaces assignés aux femmes et ceux qu’elles investissent par la création irrigue l’ensemble de la production d’Essaydi. Nous pouvons affirmer que son style, traversé par la notion de liminalité, questionne ce que signifie « appartenir à plusieurs mondes » sans en être jamais totalement partie prenante. Lalla Essaydi développe alors une signature unique, entre le récit autobiographique, la critique de la mémoire coloniale et l’aspiration à une universalité sans frontières.

Impact et réception internationale : une voix singulière dans l’art contemporain #

La reconnaissance de Lalla Essaydi par les grandes institutions muséales du XXIe siècle confirme l’impact international de son travail. Ses œuvres intègrent depuis les années 2010 les collections permanentes du Musée d’art moderne de New York (MoMA), du Musée du Quai Branly à Paris, de l’Art Institute of Chicago et de la Los Angeles County Museum of Art (LACMA), pour ne citer que ceux-ci. Cette diffusion planétaire atteste l’universalité de sa démarche et la pertinence de ses questionnements.

À lire La distance secrète entre Paris et New York révélée : ce que personne ne vous a encore dit

- Lalla Essaydi est régulièrement programmée dans des expositions majeures telles que « She Who Tells a Story » au Museum of Fine Arts de Boston en 2013 ou lors de la Biennale de Sharjah aux Émirats arabes unis.

- Les ventes de ses photographies de grand format atteignent ponctuellement 40 000 à 60 000 dollars sur le marché de l’art contemporain.

- Sa démarche est soutenue par des galeries internationales, telles que Edwynn Houk Gallery (New York & Zurich), Howard Yezerski Gallery (Boston) et Gallery Tindouf (Marrakech).

Ce rayonnement s’inscrit dans le contexte postcolonial et féministe qui structure l’art de ces vingt dernières années. À notre avis, plusieurs facteurs expliquent le statut iconique de ses images : la synchronisation des enjeux autobiographiques, politiques et esthétiques dans une narration sans concession, et la capacité à créer, par la photographie scénarisée et le texte calligraphié, un espace de dialogue ouvert entre les cultures. Lalla Essaydi s’affirme incontestablement comme une figure centrale des artistes qui redéfinissent le rapport entre héritage, résistance et identité féminine.

« `

Plan de l'article

- Lalla Essaydi : déjouer l’orientalisme et sublimer l’identité féminine

- Parcours d’une vie cosmopolite : du Maroc à New York

- Photographie et mise en scène : déconstruire les fantasmes orientalisants

- Le corps calligraphié : une écriture autobiographique et revendicative

- Hybridité culturelle et zones de tension : entre mémoire collective et expression individuelle

- Impact et réception internationale : une voix singulière dans l’art contemporain